华年旅游(hnfmtx.com)为你推荐北京东城区十大民俗文化:

- 智化寺京音乐

- 同仁堂

- 北京蒙镶技艺

- 元隆顾绣

- 北京雕漆技艺

- 六必居酱园

- 家具制作技艺(北京木雕小器作)

- 数来宝

- 大栅栏五斗斋高跷秧歌

- 泥塑(北京泥人张)

1、智化寺京音乐

北京智化寺始建于明代正统九年(1444),初为明英宗时期司礼太监王振“舍宅为寺”所建的寺院,1961年被国务院列入首批全国重点文物保护单位。智化寺京音乐至今已传承五百六十多年,被誉为中国古代音乐的“活化石”。智化寺京音乐具有鲜明的艺术特征:音乐风格庄重、古朴、典雅,曲体结构庞大、规范,演奏技法丰富,曲目蕴藏巨大。它在传承方面具有很高的要求,不随意增删变易,注重保护继承。智化寺京音乐忠实地保存了中国传统音乐的基本风貌,为研究中国传统文化的内涵与变迁提供了典型的生动实例。从现有资料看,大部分学者认为京音乐与唐宋古乐有关。它在曲目、乐器、宫调、演奏方法等许多方面保存了宋、明旧制。传统曲目有《喜秋风》、《拿天鹅》、《清江引》、《梅花引》、《小华严》、《醉翁子》等。

2、同仁堂

北京同仁堂是中药行业著名的老字号,创建于清康熙八年(1669年),在三百多年的历史长河中,历代同仁堂人恪守“炮制虽繁必不敢省人工,品味虽贵必不敢减物力”的传统古训,树立“修合无人见,存心有天知”的自律意识,确保了同仁堂金字招牌的长盛不衰。自雍正元年(1721年)同仁堂正式供奉清皇宫御药房用药,历经八代皇帝,长达188年,这就造就了同仁堂人在制药过程中,兢兢小心、精益求精的严细精神,其产品以“配方独特、选料上乘、工艺精湛、疗效显著”而享誉海内外,生产出了众多疗效显著的中成药。同仁堂不仅有“十大王牌”,而且形成了以“十大名药”为代表的产品系列,从而赢得了国内外人士的广泛赞誉和青睐。

3、北京蒙镶技艺

北京蒙镶技艺,北京市东城区传统技艺,国家级非物质文化遗产之一。蒙镶是一种传统的金属錾刻工艺,起源于中国蒙古族、藏族等少数民族地区,已有2000多年的历史;北京蒙镶工艺是蒙藏民族金属工艺与汉族金属工艺的结合与继承,兼具藏传佛教古朴、大方和皇家用品的精美与华丽,这曾经是清代皇家传承工艺,也是寺庙佛像和宗教法器的常用技艺。

4、元隆顾绣

1920年,王幼宸从老家山西阳泉南庄村来北京,先后在位于前门外西湖营绣花街的友义顾绣皮货店、鸿兴德顾绣皮货店学徒。(“顾绣”是指绣品沿用明代嘉靖年间顾名世绣法。因其所绣花鸟人物巧夺天工,栩栩如生,故被称之为“顾绣”。据《顾绣考》对顾绣技法的介绍“其擎丝细过于发,而针如毫,配色则亦有秘传,故能点染成文,不特翎毛花卉,巧夺天工,而山水人物无不逼肖活现”。顾氏后代,继承此法,并收徒弟,专门刺绣各种花鸟走兽的画幅、册页、手卷等,被称为“顾绣”。因顾氏一家住在上海的“露香园”,又称“露香园绣”。

5、北京雕漆技艺

北京雕漆工艺是把天然漆料在胎上涂抹出一定厚度,再用刀在堆起的平面漆胎上雕刻花纹的技法。雕漆制品造型古朴、纹饰考究、色泽光润、形态典雅,并有防潮、抗热、耐酸碱、不变形、不变质的特点。它体现了我国工艺美术家的高超技艺和聪明才智,是中华民族传统工艺的瑰宝。雕漆工艺发源于唐代,由于北京特殊的政治、经济和文化背景,经过元、明、清三代的发展最终落户北京。北京雕漆工艺在几百年的发展过程中融合了华夏南北雕漆技艺之大成,是中国髹漆工艺的优秀代表之一。

6、六必居酱园

六必居酱园始于明朝嘉靖九年(公元1530年),至今已有470余年的历史,是京城历史最悠久最负盛名的老字号之一。六必居酱园坐落在前门粮食店街三号,其门面房子是中国古式的木结构建筑,为1994年重新翻建,仍保持着古香古色的建筑风格。六必居店堂里悬挂的“六必居”金字大匾,出自明朝宰相严嵩之手。此匾虽数遭劫难,仍保存完好,现已成为稀世珍品。六必居的涵义是:黍稻必齐,曲薛必实,湛之必洁,陶瓷必良,火候必得,水泉必香。“六必”在生产操作工艺上可以解释为:用料必须上等,下料必须如实,制作过程必须清洁,火候必须掌握适当,设备必须优良,泉水必须纯香。北京的酱腌菜行业,历史上按其生产酱菜的方法不同,分为三种类型,即老酱园、京酱园、南酱南。“老酱园”源于保定酱菜做法,味道较咸,酱香馥郁,以六必居酱园为代表。

7、家具制作技艺(北京木雕小器作)

小器作,顾名思义就是制作小件木制品的作坊,后来也代指这一行业及作品。它是从建筑木雕、家具制造中分离出来的木作行业,所用工具更小,雕时多用巧劲;器物造型也追求奇巧、精美,因此又称“巧器作”。

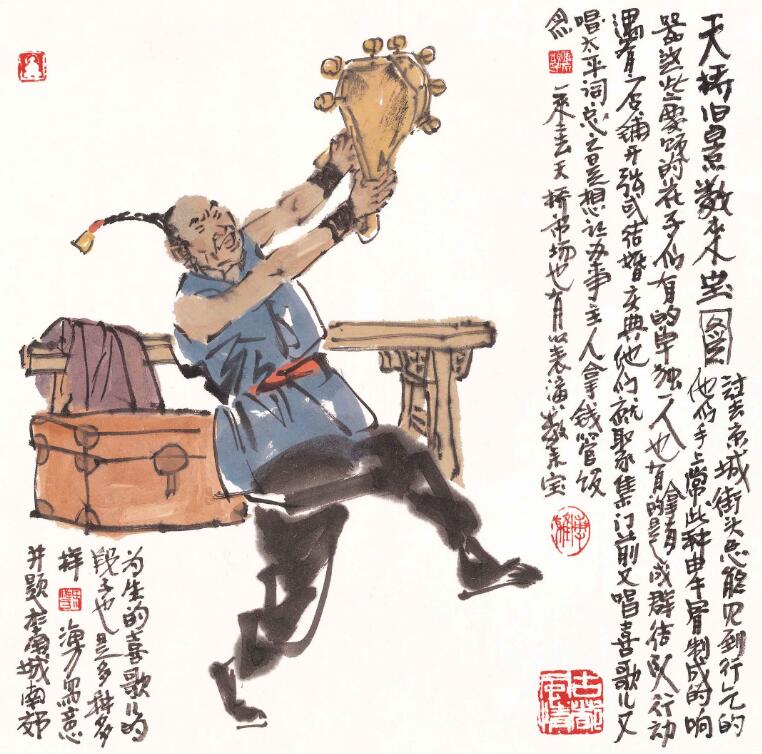

8、数来宝

数来宝,一种中国传统曲艺。流行于中国北方地区,来源是流落于民间的乞丐要钱的一种手段。一人或两人说唱。用竹板或系以铜铃的牛髀骨打拍。常用句式为可以断开的"三﹑三"六字句和"四﹑三"七字句,两句﹑四句或六句即可换韵。最初艺人沿街说唱,都是见景生情,即兴编词。后进入小型游乐场所演出,说唱内容有所变化。部分艺人演唱中国民间传说和历史故事,逐渐演变为快板书,与数来宝同时流行。

9、大栅栏五斗斋高跷秧歌

历史上大栅栏不仅是一个繁华的商业区,还有比较集中的娱乐场所和众多的民间花会活动。五斗斋高跷秧歌所指的“五斗斋”,原为大栅栏地区的一条街巷的名称,今在佘家胡同内。因该花会的创始人居住在五斗斋,故取名五斗斋高跷秧歌,沿用至今。五斗斋高跷秧歌会原称“万寿无疆、随意乐善、太平歌唱秧歌老会”,起会于清乾隆年间。五斗斋的高跷秧歌在为慈禧六十岁祝寿表演时,慈禧对秧歌中“小头行”的表演十分赞赏,特赐“太子冠”取代原本的“孩儿发”。五斗斋高跷秧歌从此名声大振。

10、泥塑(北京泥人张)

说起“泥人张”,首先想到的是天津“泥人张”,其实在北京也有一支“泥人张”,他们与天津“泥人张”同宗同源。“泥人张”彩塑艺术自清道光年间形成以来,经过新老几代人的共同努力探索、实践下,使“泥人张”彩塑艺术成为雅俗合一的中国民间艺术的代表。

- 相关评论

- 我要评论

-